【印刷LAB】蓄光インク (GROW IN THE DARK) の比較検証

シルクスクリーンというのは、他の印刷手法と違い「遊ぶ」ことができる数少ないプリント手段のひとつ。頭の中のイメージを具現化させる過程おいてシルクスクリーン脳(?)があれば、自分の頭の外側にあった知見を使って、そのアイデアをアウトプットもできるかもしれません。

シルクスクリーン印刷というのは、刷り手によるスキージングスキルやセンスも然ることながら、インクそのものの選択次第で、グラフィックやデザインそのものに、あらゆる個性を付加させることができます。

今回はその中の1つをご紹介します。

蓄光インク (GROW IN THE DARK) とは?

今回は、特殊インクの1つである「蓄光インク = GROW IN THE DARK 」について少し深掘りします。

当たり前ですが、油性ラバーインクで刷ったものは暗闇で写真を撮っても見えないです。一方で、蓄光インクというのは文字通り「光を蓄えるインク」のことで、自然にある光や人工的な光をインクそのものが吸収して、暗い場所にその光エネルギーを放出します。つまりは暗い場所でもインク自体が光って見えますよっていうインクです。世の中ではセーフティ分野や玩具類でも多用させています。

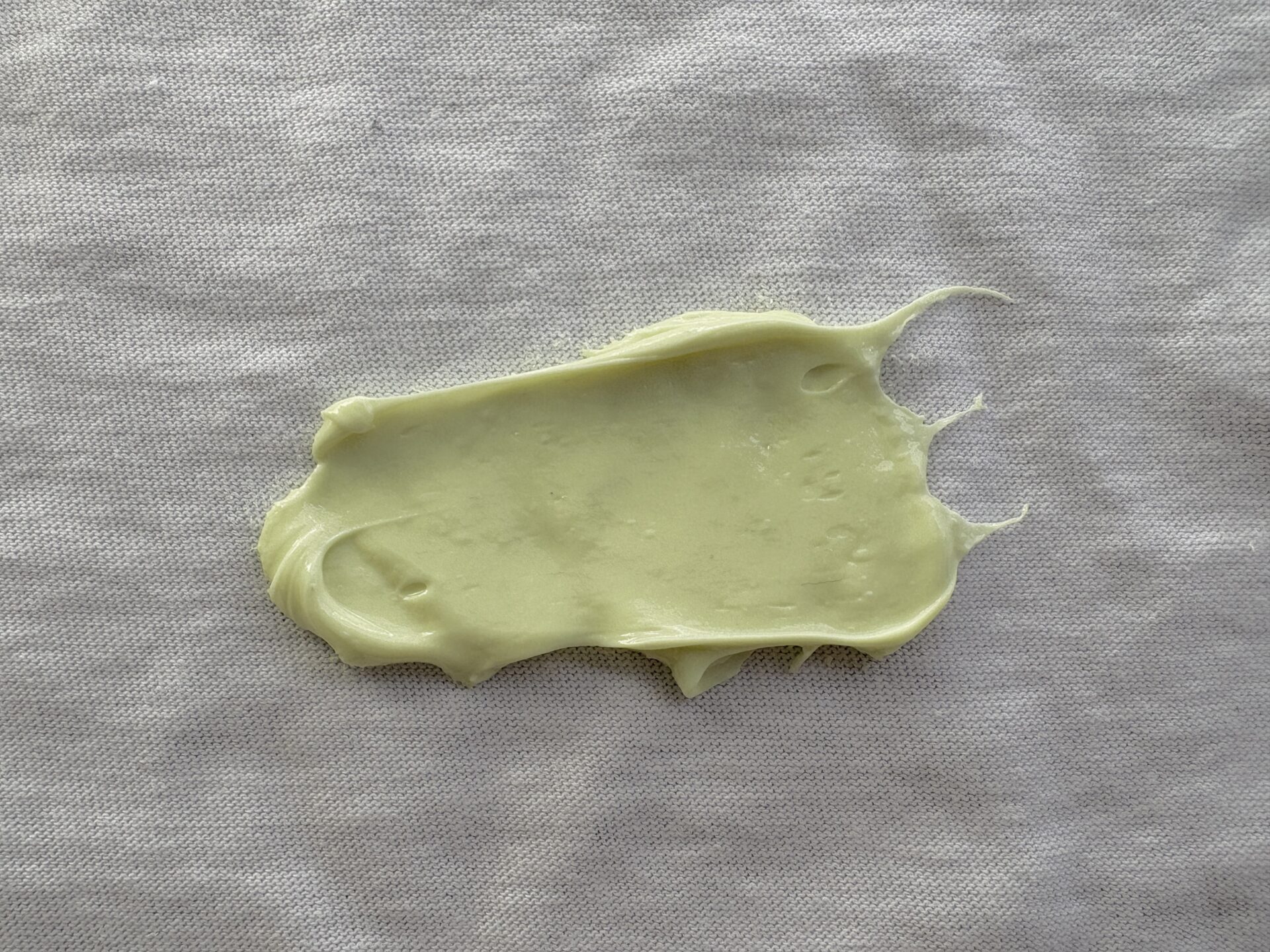

弊社で取り扱っている蓄光インクは、基本的に写真ような単一色です。なんとも言えない薄い緑のような色。悪く言えば、蓄光インクは、この色しか選べないというデメリットはあります。

もうちょっと色の幅が広いと色々なデザインで使えるのになーって思ったので、今回は「色々なカラーを蓄光させることはできないか?」というテーマで色々と比較してみようと思います。

実際に刷ってみる。

まず、大前提として、白生地に蓄光インクのみで刷った場合はこんな具合です。

この写真のように生地に直接塗布するのが通例です。ほんのりと黄緑がかった白色は、通常時において、少し視認性に欠けており、デザインの細かい線や模様などは見えにくいです。

ただ、通常時にここをしっかりと色をつけて視認性を高めるたり、他の色変えることはできないか、そしてその状態でも蓄光の効果は残るのか。それらを比較するために、下地カラーを5パターン用意しました。

生地は比較用に [白] [黒] を用意。

どちらも同じ油性ラバーインクで同じカラーで刷りました。

イエロー

ブルー

ブラウン

ホワイト

グレー

薄めのカラーからブラウンのように少し濃い色まで展開しました。

話が逸れますが、同じインクカラーでも、生地の色が変わるだけで、基本的に黒生地に刷った方が白っぽく見えます。これは目の錯覚なのでしょう。色をセレクトする際は、これを予想してボディカラーごとに色を選択するのもアリかもしれません。

次に、全ての下地カラーに対して、蓄光インクを上からオーバープリントで刷ってのせます。

ふむ。

各生地色の [下段右] は、下地なしで生地の上にダイレクトに蓄光インクを刷っています。下地のあるものは、全体的に白っぽさが増しましたね。

蓄光インクは元々隠蔽度が低いインク。つまりは透明度が高く、下地カラーの影響を受けやすいのです。そのおかげか、下地インクの色がある程度生きたままオーバープリントすることは可能なようです。逆にいうと、黒生地にダイレクトに蓄光インクを刷るとムラ感が顕著に出てしまいます。白生地にダイレクトに印刷した場合、本来の蓄光の色は出ますが、デザインの視認性は高くはありません。

ただ、前述したように全カラー、少し白っぽく濁るのは確か。未発光時に、全ての色において、油性ラバーそのままの色が出せるというワケにはいかない模様です。白インクの上に蓄光したものは、ほんのり黄緑がかった色味になります。

一部カラーを、少しアップして見てみましょう。

ふむふむ。

下地の色が濃くになるにつれ、大きく色味に違いを感じます。ブラウンに関しては結構色が変わってしまっていて、あんまり良い結果ではありません。逆にイエローのように色薄いものほど、その差が小さくなっています。通常時の色の変化が少ないので、うまく発光してくれれば、使えるかもしれません。

そして、本題の発光感はどうなのか。実際に同条件の光を照らした上で、暗闇に放り込んで撮影してみました。

ふむふむふむふむふむ!

発光量に結構違いが現れました。

最も発光しているのは、白生地にダイレクトに蓄光をプリントしたモノでした。通常時の視認性は少し悪くなるものの、暗闇の中では一番くっきりと見えます。普段は見えにくく、暗いところではハッキリ浮き出したい場合にはうってつけですね。

次はホワイトの下地をプリントしたもの。これも悪くない発光具合。白生地にダイレクトにプリントしたものと同様、蓄光の下は「白」であることが一番良いみたいですね。

その他を順位づけすると

イエロー

↓

ライトブルー / グレー

↓

ブラウン / 黒生地ダイレクト

でした。

ここから考察すると、前述した下地は「白」に近い方が良い。というか、白から離れるほど(色が濃くなるほど)蓄光インクの効果は弱まってしまうことがわかりました。

まとめ

下地のカラーベースはあった方がいいのか

下地は、ある方がいいのか、ない方がいいのか。これはどういった結果を目指しているのかで決めていただくのが良いのかと思います。

普段はそこまで見えなくてもOKで、暗いところでしっかりとデザインを強調したい場合は 、白生地に蓄光をダイレクト がベスト。

未発光時もデザインの輪郭を出しつつ、ある程度の蓄光効果を出したい場合は、なるべく白に近い薄めのインクカラーを下地にプリントしておくのがベターのようです。

蓄光インクの特性

・蓄光インクの特性として、発光量と継続時間は、そもそもの光の吸収量に依存します。薄暗いところから暗闇に移るぐらいではビカッと光る感じにはなりません。また、実際に目で見る発光感と、写真で撮った発光感では、人間とカメラとで光の取り込み量が異なるため、写真で見る方がより発光しているように感じます。

・弊社取扱の蓄光インクの発行時の色は緑色限定で、他の色に光らせることは不可能です。

・そもそも蓄光インクとカラーインクを混ぜれないかと思うかもしれませんが、そうすると蓄光効果はかなり弱まってしまうので、そもそも除外しています。

応用

・下地カラーで蓄光の強弱がつくことを利用することもできますめ。明るい下では通常の多色デザイン、暗闇の中においては「蓄光グラデーション」なんてことも面白いような気がしました。

デザインの中でも、物理的に「光」を表現したい部分や、ポイントとして強調したい部分に蓄光インクを取り入れることで、一つ上をいくアイテムができるのではないでしょうか。

今回はこれぐらいで。

プリントのご依頼や、この印刷方法について気になる方は是非お問い合わせください。